중국 국가 주도 보조금 대항마, 'K-휴머노이드 얼라이언스' 실효성 주목

"AI와 로봇은 단일 가치사슬, 하드웨어 투자 골든타임"

[예결신문=신세린 기자] 이재명 정부가 출범 직후 드라이브를 건 'AI 100조 국민펀드'가 본격적인 집행 단계에 진입했다. 시장의 이목은 일단 데이터센터 건립과 고성능 GPU(그래픽처리장치) 확보, LLM(대규모 언어모델) 생태계 조성에 쏠려 있다. 그러나 산업계 내부와 기술 전문가들은 이 거대 자본의 흐름이 결국 '로보틱스'로 귀결될 것이라는 분석을 내놓고 있다.

25일 정부 발표에 따르면 이번 AI 100조 펀드는 단순한 소프트웨어 스타트업 육성책이 아닌 국가 주도로 하드웨어 인프라를 깔고 산업 체질을 전환하려는 대규모 자본 동원 계획이다. 그 전략의 최종 단계에 '물리적 AI(Physical AI)'의 집약체인 로봇 산업이 자리한다.

■ GPU 인프라의 확장성

정부는 AI 100조 펀드의 1차 집행 우선순위로 국가 주도 데이터센터 건설 및 GPU 확보를 지정했다. 주목할 점은 이 인프라의 활용 범위다. 챗GPT와 같은 생성형 AI 모델뿐만 아니라 자율주행차, 산업용 협동로봇, 물류 로봇, 휴머노이드 등 AI 기반 하드웨어 시스템 전반이 이 인프라를 공유한다.

로봇이 실환경에서 작동하기 위해서는 고도의 연산 능력과 실시간 추론이 필수적이다. 이를 뒷받침하는 백엔드 서버와 데이터 전처리 설비는 LLM 운용 인프라와 기술적으로 궤를 같이한다. 즉, AI 펀드를 통해 구축되는 컴퓨팅 파워는 로봇 기업들에게도 공통 기반 기술(Platform Technology)로 작용하게 된다. 대기업에 비해 인프라 투자 여력이 부족한 중소 로봇 기업에게는 기술 격차를 단축할 기회요인이다.

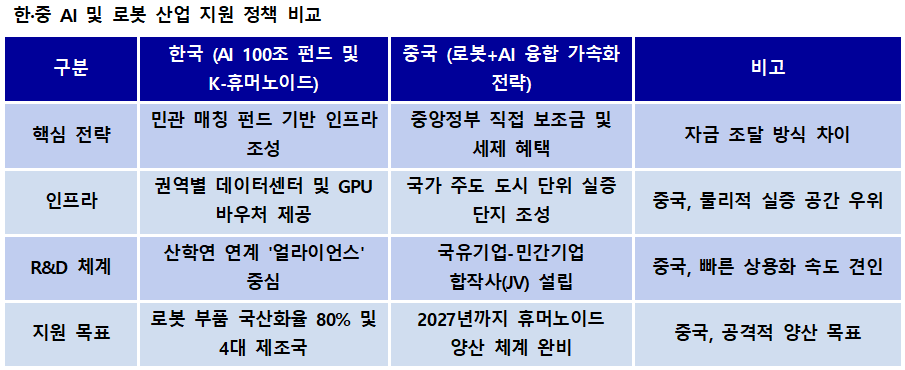

■ 중국의 패키지 전략과 한국의 과제

중국은 이미 수년 전부터 로봇 산업을 국가 전략 산업으로 지정하고 '패키지형 지원'을 펼쳐왔다. 보조금 지급, 파격적인 세제 혜택, 민관 합작사 설립 등을 통해 유니트리(Unitree), 푸리에 인텔리전스(Fourier Intelligence) 등 로봇 기업을 급성장시켰다.

국내 기업인 레인보우로보틱스나 유진로봇 등이 세계적인 기술력을 보유했음에도 상용화와 양산 능력에서 중국에 고전하는 배경에는 이러한 정부 지원의 차이가 존재한다. 특히 휴머노이드 분야에서 중국은 도시 전체를 실증 테스트베드로 개방하는 등 과감한 행보를 보이고 있다.

정부 주도의 AI 자금이 물리적 하드웨어로 연결되지 않을 경우, 한국 로봇 산업은 원천 기술만 보유한 채 시장 주도권을 뺏길 수 있다는 우려가 제기되는 이유다.

이런 위기감 속에 정부는 'K-휴머노이드 얼라이언스'를 가동하며 대응에 나섰다. 이는 중국식 관 주도 모델의 효율성을 벤치마킹하되, 민간의 자율성을 보장하는 한국형 협력 모델을 지향한다. AI와 로보틱스를 별개의 산업이 아닌, '디지털 뇌(LLM)'와 '피지컬 몸체(로봇)'가 결합된 단일 가치사슬로 묶겠다는 전략이다.

학계와 산업계 전문가들은 이번 정책이 실질적인 산업 생태계 재편으로 이어져야 한다고 입을 모은다.

한재권 한양대학교 로봇공학과 교수는 "로봇은 결국 AI를 담는 그릇이다. AI 기술이 고도화될수록 이를 물리 세계에서 구현할 하드웨어, 즉 로봇의 중요성은 기하급수적으로 커진다"며 "지금은 소프트웨어(AI)와 하드웨어(로봇)가 결합해 폭발적인 시너지를 내는 시점으로, 기술 선점을 위한 골든타임"이라고 강조했다.

또한, 손웅희 한국로봇산업진흥원(KIRIA) 원장은 정부 정책의 방향성에 대해 제언하며 산업 간 융합을 강조한 바 있다. 그는 "로봇 산업은 기계, 전자, 통신, AI가 집약된 종합 예술이다. 개별 기업의 노력만으로는 글로벌 경쟁력을 확보하기 어렵다"며 "정부의 투자는 이러한 요소 기술들이 유기적으로 결합될 수 있는 생태계 조성에 집중되어야 하며, 특히 AI 기술을 로봇에 얼마나 빠르게 접목하느냐가 승부처가 될 것"이라고 말했다.

정부의 'K-휴머노이드 얼라이언스'가 중국의 물량 공세에 맞서 실효성 있는 대안이 될 수 있을지 향후 자금 집행의 구체적인 향방에 귀추가 주목된다.

[저작권자ⓒ 예결신문. 무단전재-재배포 금지]