[예결신문=신세린 기자] 미국이 중국산 전기차와 태양광 제품에 대한 관세를 각각 25%에서 100%로, 25%에서 50%로 인상하면서 세계 공급망이 다시 요동치고 있다.

2025년 상반기 베트남·인도·인도네시아가 글로벌 제조 이전의 '3대 수혜지'로 부상한 가운데 한국 산업계엔 단순한 공장 이전을 넘어 공급망을 재설계해야 하는 더 큰 문제가 생겼다. 미·중 패권 충돌이 상수화되는 상황에서 한국이 '공장 중심 국가'에서 '공급망 중심 국가'로 변신하지 않으면 시장을 잃을 수 있다는 우려에서다.

■ '탈중국' 2막⸱⸱⸱동남아·인도, 제2의 공장으로

15일 유엔무역개발회의(UNCTAD) 통계에 따르면 올 상반기 외국인직접투자(FDI)는 베트남 682억 달러(+15% yoy), 인도 912억 달러(+22%), 인도네시아 276억 달러(+18%)로 사상 최대치를 기록했다. 반면 중국은 12% 감소했다.

삼성전자·LG전자·현대차·포스코·효성 등 한국 주요 대기업의 누적 투자액은 세 나라 합계 700억 달러를 넘어섰다. 베트남은 전자·디스플레이 중심, 인도는 자동차·IT·신재생 중심, 인도네시아는 니켈·배터리 밸류체인의 핵심 기지로 각각 자리 잡았다.

특히 LG에너지솔루션과 현대차그룹의 인도네시아 합작 배터리 라인은 니켈·코발트 등 현지 광물자원을 직접 연계한 '광물–배터리–완성차' 일괄 밸류체인으로 주목받고 있다.

삼성전자는 베트남 박닌·타이응웬 공장에서 스마트폰 세계 생산량의 절반 이상을, 현대차는 인도 첸나이 공장에서 연 80만 대 이상을 조립·수출하고 있다. 단순한 '탈중국'이 아니라 '신 제조 벨트 형성'이 이미 현실화된 셈이다.

■ 미국 관세에 대응한 '블록화'

미국 무역대표부(USTR)는 중국산 전기차에 100% 관세, 태양전지·웨이퍼·폴리실리콘에는 50% 관세를 부과하는 조치를 확정했다. 이는 단순한 무역규제가 아니라 중국 제조기반 제품의 미국 진입 차단을 노린 구조적 봉쇄다.

이에 워싱턴의 제인 나카노 CSIS 선임연구원은 "전기차 100%, 배터리 25% 관세는 미국의 초기 EV 산업을 보호하려는 정책적 시도지만, 단기적 물가 영향은 제한적"이라고 분석했다.

스콧 케네디 CSIS 트러스티 체어는 "중국이 과잉설비 문제를 인정하지 않는 상황에서 미국과 EU의 대응은 불가피하다"며 "관세 부작용은 결국 생산의 제3국 이전, 이른바 '풍선효과'로 이어질 것"이라고 경고했다.

이 조치의 여파는 한국 기업에도 미친다. 현대차·기아의 전기차, 삼성전자와 LG전자의 가전라인 등 중국산 부품 의존도가 남아 있는 품목은 간접 피해 위험이 크다.

따라서 한국 기업은 단순한 ‘탈중국 생산’이 아니라 '대미 관세 규정에 부합하는 제3국 공급망'을 설계해야 한다는 지적이다. 즉, 공장을 옮기는 게 아니라 아예 공급망을 재배치하는 시대로 전환된 것이다.

■ 현지화는 절반⸱⸱⸱'조립형 이전'의 한계

베트남·인도 내 한국계 공장의 현지 부품조달률은 현재 평균 28%에 불과하다. 부품·소재 대부분이 여전히 한국 또는 중국에서 들어오고 있다.

이에 따라 생산유발 효과는 제한적이고 물류비 상승(2025년 상반기 동남아 항만 운임 +21%)이 채산성을 갉아먹고 있다.

삼성전자 베트남 협력사 중 현지기업 비중은 약 40%, 현대차 인도공장의 부품 현지화율은 35% 수준에 머무른다. 이는 '공장만 옮긴 반쪽 이전'으로, 공급망 전체의 재구성이 뒤따르지 않으면 동남아가 '제2의 중국'이 될 위험이 있다는 의미다.

■ 대응 방향⸱⸱⸱공급망 내재화와 표준화 병행 필요

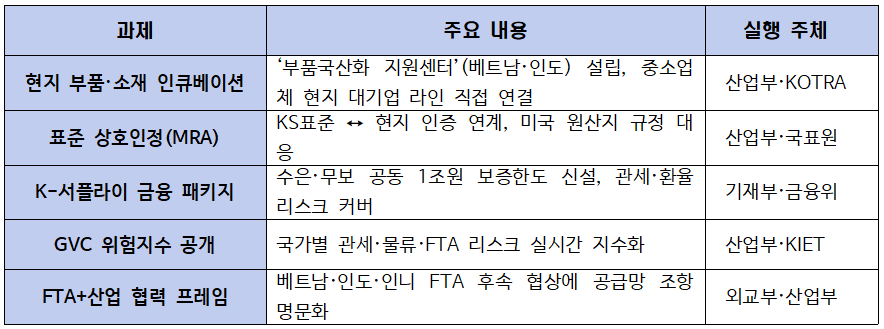

이에 한국은 단순 조립 중심 구조에서 벗어나 '공급망 내재화(Localization) + 표준화(Standardization)'의 병행 전략을 시급히 추진해야 한다는 분석이 나온다.

박소영 한국무역협회 국제무역통상연구원 수석연구원은 "한국의 배터리 산업은 중국 공급망 통제와 미국의 탈중국 정책 강화라는 이중 리스크에 직면해 있다"며 "아프리카 자원 연계와 정부 차원의 장기 지원정책이 필수적"이라고 말했다.

이윤범 전 청운대 교수(KIEP EMERiCs)도 "미·중 갈등이 거세지면서 많은 글로벌 기업이 생산기지를 중국에서 베트남으로 이전하고 있다"며 "한국이 이런 흐름 속에서 '조립형 이전'을 넘는 현지 공급망 구축에 나서야 한다"고 강조했다.

■ 간단 요약

• 미국의 전기차·태양광 고율관세가 글로벌 공급망 재편의 방아쇠 돼

• 한국의 동남아·인도 이전은 아직 '조립형'에 머무르고 있다

• 공급망 내재화·표준화·금융 지원이 한국 제조업의 생존전략

[저작권자ⓒ 예결신문. 무단전재-재배포 금지]