[예결신문=백도현 기자] 이재명 정부가 출범과 동시에 내세운 재생에너지 확대 전략이 에너지 시장에 중대한 변화를 예고하고 있다. '햇빛·바람연금'과 '지역별 차등 전기요금제'라는 새로운 정책 프레임은 에너지 생산과 소비 구조 전반에 영향을 줄 전망이다. 특히 소형 태양광 중심의 지방 분산형 에너지 시스템이 강화되면서 대규모 민자 발전소와 수도권 중심의 소비 구조에 변화가 일 것으로 보인다.

■ "생산에서 소유로"⸱⸱⸱햇빛·바람연금

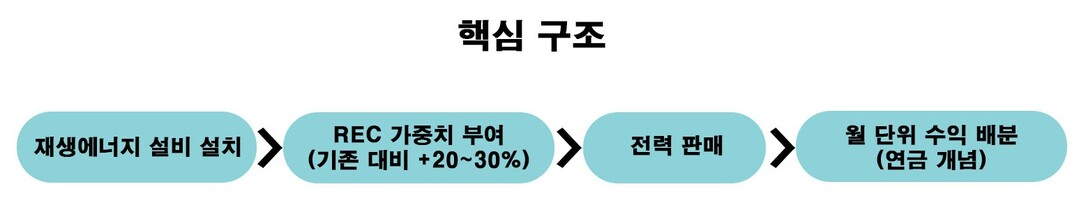

이 대통령이 대선 기간 약속한 '햇빛연금'은 단순한 에너지 설치 보조금 제도가 아닌 국민 누구나 전력 생산자로서 수익을 배당받는 구조를 지향한다. 정부는 이를 통해 에너지 산업의 대기업 집중 구조를 해체하고 시민 참여 기반의 분산형 에너지 생태계를 조성한다는 계획이다.

실제 전남 신안군 사례는 이 정책의 시사점을 압축적으로 보여준다. 2021년 태양광 설치 용량 21.1MW에서 2024년 101.9MW로 약 5배 성장했고 올 4월 기준 누적 854.2MW를 기록했다. 이는 연금 제도 도입 전 대비 약 37.2% 증가한 수치다.

눈여겨볼 점은 설치 주체가 지방 주민, 어민, 영세 농가 등으로 다변화됐으며 이들이 직접 REC 가중치 인센티브를 통해 연금처럼 수익을 배당받는 구조가 형성됐다는 점이다. 이재명 정부는 이를 태양광뿐 아니라 해상풍력으로까지 확장한 '바람연금'으로 확대할 예정이다.

■ 수도권 특혜 철폐⸱⸱⸱전기요금 차등제

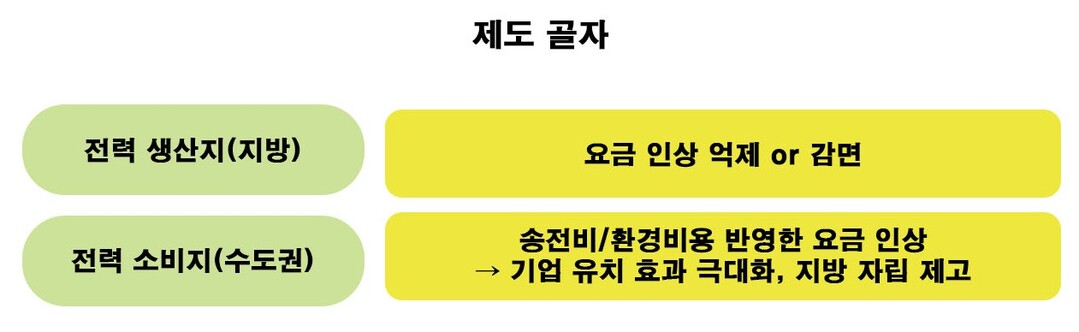

현재 대한민국은 전국 어디서든 동일한 전기요금을 낸다. 그러나 수도권은 전력 생산이 미미함에도 가장 많은 소비를 차지한다. 반면 지방은 환경파괴·송전탑·소음 등을 감수하며 발전소를 수용하고도 그 혜택을 충분히 누리지 못하고 있다.

이러한 구조에 도전하는 것이 '지역별 차등 전기요금제'다. 이는 단순한 '형평성 차원 보완'이 아니라 산업 유치를 통한 지역 균형 발전 전략의 핵심 수단으로 사용된다.

실제로 작년 6월부터 시행된 ‘분산에너지활성화특별법’은 이 제도 시행의 법적 근거를 마련했다. 올해부터는 수도권·비수도권·제주로 나뉜 3권역 간 도매 전력요금 차등제가 시범 도입되며 2026~27년에는 소매시장까지 제도 확대가 추진된다.

■ 산업 지형 격변 예고

이 같은 변화는 산업 전반에도 직접적인 영향을 미친다. 단순한 기술력이나 공급능력보다 지역 중심의 설치 비중과 사업 구조가 향후 실적에 결정적으로 적용한다.

특히 이번 정책의 핵심은 에너지 패권의 지방 분산이다. 문재인 정부의 '탈원전'이 정치적 논란 속에 기술 갈등으로 귀결됐다면 이재명 정부는 그보다 더 직접적인 보상 구조(연금 개념)를 설계함으로써 정치적으로도 친지방·친서민 프레임을 강화하고 있다.

즉, 햇빛연금과 지역별 요금제는 단순히 에너지 정책이 아닌 민주당의 지역구 확장 전략이자 산업 분권화 프레임을 정착시키기 위한 장기 설계라고 볼 수 있는 셈이다.

업계 한 전문가는 "이재명 정부가 제시한 햇빛연금과 차등요금제는 대한민국의 에너지 구조, 산업 입지, 지방 정치력까지 바꾸려는 대담한 리디자인"이라며 "이 변화는 중소형 에너지 기업과 지방의 실질 소득 증대, 산업의 지방 이전 유인 등으로 향후 10년간 한국 산업구조 전반에 영향을 미칠 것으로 보인다"고 밝혔다.

[저작권자ⓒ 예결신문. 무단전재-재배포 금지]