메타 슈퍼 AI팀 절반 중국 명문대 출신···연봉 1억 달러 시대 공식화

'인재 부족' 한국 생존 전략 시급

[예결신문=신세린 기자] 세계 AI 패권이 중국으로 급속히 흐르고 있다. 2016년 기준 세계 TOP10 과학기술 대학에 이름을 올린 중국 대학은 단 한 곳, 베이징대뿐이었다. 그러나 작년에는 무려 8곳이 상위 10위권에 진입했다. 중국과학원대를 비롯, 중국과기대, 베이징대, 난징대, 저장대, 칭화대, 중산대, 상하이교통대가 나란히 2위에서 9위를 휩쓸었다.

반면, 2016년 상위 10위 중 5개를 차지했던 미국 대학들은 작년 하버드대(1위)와 MIT(10위)를 제외하곤 자취를 감췄다. 또 2016년 4위를 차지했던 도쿄대(일본), 5위 옥스퍼드대(영국), 6위 캐임브리지대(영국) 7위 UC버클리대(미국), 8위 취리히연방공대(그위스), 10위 미시간대(미국) 등은 모두 10위권 밖으로 밀려났다.

■ 미국 빅테크의 엔진이 된 중국 명문대 졸업생

인재 지형의 변화는 미국 실리콘밸리 심장부에서 가장 뚜렷하게 감지된다. 마크 저커버그가 이끄는 메타(Meta)의 '슈퍼 AI팀'이 대표적이다. 약 30~40명 규모로 꾸려진 이 핵심 조직의 절반가량이 중국 명문대 학부 출신이다.

팀 내 박사 비율은 75%에 달하고 고위 엔지니어급(L8 이상)만 20%에 이른다. 출신 조직은 OpenAI 40%, DeepMind 20%, Scale 15%로 확인된다. 특히 칭화대 졸업생만 8명에 달해 단일 대학으로는 최대 비중을 차지했다.

이들의 몸값은 상상을 초월한다. 팀 내 고위급 엔지니어의 경우 연봉이 최소 1000만 달러에서 많게는 1억 달러에 달한다. 사실상 기업이 영입할 수 있는 최고 수준의 전략 자산인 셈이다. 미국 빅테크 기업들이 중국 인재 없이는 AI 경쟁력을 유지하기 힘들다는 분석이 나오는 이유다.

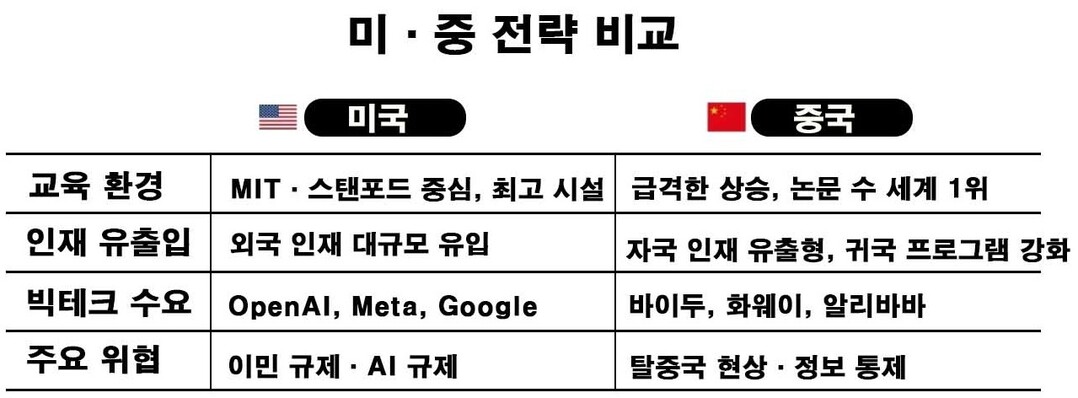

미국이 환경·자본·기회 측면에서 여전히 우위이지만, 중국은 질적 경쟁력을 확보하며 미국과 대등한 승부를 펼칠 수 있는 내부 인재 풀을 완성하고 있다는 평가도 나온다.

■ 이제 국적은 의미 없다⸱⸱⸱한국의 선택지는?

현재 미국은 압도적인 자본과 연구 환경으로 전 세계 인재를 흡수하고 있으며 중국은 논문 수 세계 1위, AI 스타트업 폭발적 성장, 강력한 내부 육성과 귀국 장려 정책 등으로 미국 의존도를 줄이는 중이다.

이제 국적은 의미가 없으며 실력과 논문 성과가 모든 것을 결정하는 시대가 된 셈이다. 업계에서는 "미-중이 인재를 블랙홀처럼 빨아들이는 상황에서 한국은 기술 소비국으로 전락할 위험이 크다"는 경고도 나온다.

한국이 글로벌 AI 허브로 도약하기 위해서는 기존의 틀을 깨는 전략도 필요하다. 카이스트대 김진환 교수는 "MIT나 칭화대에 비견될 만한 AI 전문 대학원 설립은 물론, 해외 우수 연구진을 유인할 실리콘밸리 수준의 스톡옵션과 비자 규제 완화가 시급하다"고 지적했다. 그는 인도나 유럽연합 등 제3세력과 연대해 다극화된 생태계에서 중추적 역할을 확보하는 것도 생존을 위한 필수 과제로 꼽았다.

[저작권자ⓒ 예결신문. 무단전재-재배포 금지]