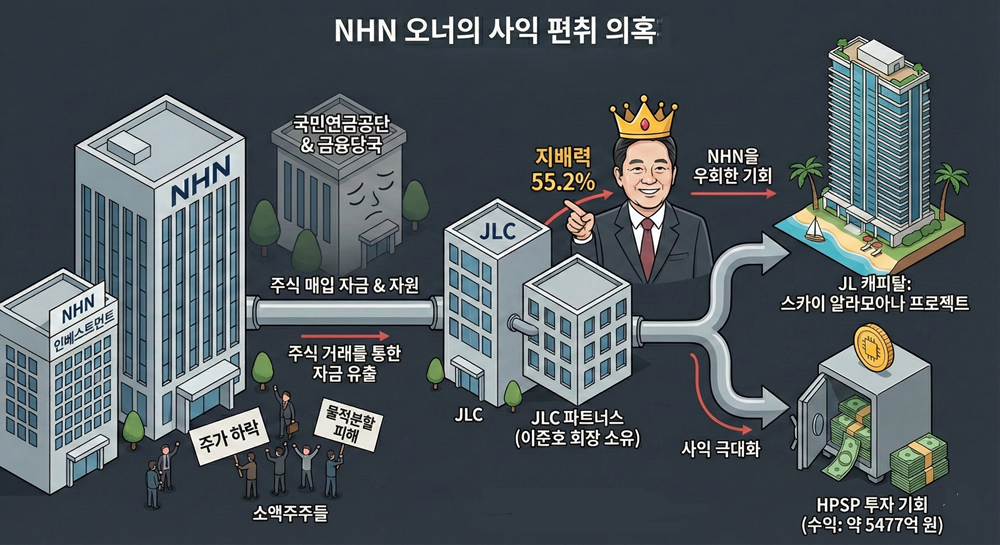

계열사 NHN인베스트먼트가 인지한 HPSP 투자 기회, 회장 개인 회사 JLC파트너스로 이전?

지배주주 지분율 3%에서 55%로 확대되는 과정서 물적분할 및 주가 하락 등 거버넌스 리스크 부각

[예결신문=백도현 기자] IT 기업 NHN의 창업주 이준호 회장이 보유한 개인 법인들이 하와이 부동산 개발 및 고수익 투자 사업에 전면 배치되면서 기업 지배구조를 둘러싼 논란이 확산하고 있다. NHN의 자금과 사업 기회가 대주주 개인의 수익 구조로 바뀌었다는 것이 의혹이 핵심이다.

■ 하와이 부동산 개발 자금 출처와 로비 의혹

30일 관련 업계에 따르면 하와이 호놀룰루에 본사를 둔 부동산 개발사 JL캐피탈(JL Capital)은 이 회장이 지분 100%를 보유한 개인 법인이다. 해당 법인은 현재 43층 규모의 고층 복합단지인 '스카이 알라모아나(Sky Ala Moana)' 프로젝트를 진행 중이다.

사업 자금 조달 과정에서는 NHN 주식 거래가 활용됐다. 이 회장은 2024년과 2025년에 걸쳐 본인 소유의 개인 회사인 JLC와 JLC파트너스를 통해 각각 227억원과 684억원 규모의 NHN 주식을 매입했다. 시장에서는 이 과정에서 발생한 자금이 JL캐피탈의 해외 개발 사업으로 유입된 것으로 보고 있다.

개발 과정에서의 불법 정치자금 공여 사실도 확인됐다. 2020년 호놀룰루 시장 선거를 앞두고 JL캐피탈의 티모시 리(Timothy Lee) 대표는 기부 한도를 초과해 직원 네명의 이름으로 1만3000달러를 우회 기부한 혐의로 기소됐다. 하와이 주 선거자금 지출 위원회는 이를 중범죄로 간주했으며 업계에서는 도시 인허가 과정에 영향력을 행사하기 위한 행보로 분석하고 있다.

■ HPSP 투자 기회 '외부 유출'

NHN의 투자 전문 자회사인 NHN인베스트먼트가 인지하고 있던 반도체 장비사 HPSP의 투자 기회가 대주주의 개인 회사로 넘어간 정황도 드러났다. 2017년 당시 NHN인베스트먼트 대표였던 강진규 씨는 이 회장의 개인 회사인 JLC파트너스의 대표를 겸직하고 있었다.

당시 NHN이나 NHN인베스트먼트는 HPSP에 직접 투자하지 않았으나, 강 대표가 이끌던 JLC파트너스는 70억원을 초기 투자해 해당 펀드의 최대 출자자가 됐다. 이후 HPSP의 기업 가치가 급등하며 JLC파트너스는 현재 약 5477억원 규모의 평가 이익을 거둔 것으로 나타났다. 이는 회사의 수익 기회를 내부자가 대주주 개인 법인으로 넘긴 구조적 배임 가능성이 제기되는 대목이다.

■ 거버넌스 악화와 소액주주 가치 훼손

이 회장의 NHN 지배력은 2013년 3.74%에서 현재 22.39%까지 상승했다. 개인 법인인 JLC와 JLC파트너스의 지분을 합산하면 우호 지분은 55.2%에 달한다. 이 과정에서 NHN페이코, NHN클라우드 등 핵심 사업부의 물적분할이 강행됐고, 주가는 하락세를 면치 못했다.

소액주주들은 물적분할 이후 자회사 상장 과정에서 기존 주주에 대한 보호 대책이 전무했다는 점을 지적하고 있다. 자사주 매입 등이 단행됐으나 대주주의 저가 지분 매입 수단으로 활용됐을 뿐, 주가 부양 효과는 미미했다는 평가다.

이 모든 과정에서 금융당국과 국민연금은 아무런 견제도 하지 않았다. 국민연금은 NHN의 주요 주주임에도 오너의 사익 추구를 방조하는 모습마저 나타냈다. 감독기관의 이 같은 미온적 태도는 사실상 구조적 배임을 용인하는 것으로, 자본시장에 대한 신뢰를 무너뜨리는 결과로 이어진다는 비판이 나온다.

한 자본시장 전문가는 "지배주주의 사익 추구 과정에서 기업의 성장 기회가 외부로 유출되는 행위는 자본시장의 신뢰를 근본적으로 훼손한다. 특히 국민연금이 주요 주주로 있음에도 불구하고 이러한 구조적 문제를 견제하지 못한 것은 향후 지배구조 개선 과정에서 반드시 짚고 넘어가야 할 대목이다."

업계에서는 NHN의 사례가 한국 자본시장의 고질적인 문제인 '코리아 디스카운트'의 전형을 보여준다고 지적한다. 향후 금융당국의 조사 여부와 상법 개정을 통한 이사의 책임 강화가 해당 사안의 향방을 결정할 것으로 보인다.

[저작권자ⓒ 예결신문. 무단전재-재배포 금지]