[예결신문=백도현 기자] 러시아·우크라이나 전쟁의 장기화와 중동 불안, 미·중 전략경쟁이 맞물리며 세계 방위 수요가 커지고 있다. 유럽은 공동조달과 공동생산을 전면에 내걸고 ‘재무장’에 시동을 걸었고, 미국은 해군 전력 확충에 속도를 내고 있다. 국내 방산업계는 빠른 납기와 비용 경쟁력으로 수주를 키우며 호황을 구가하지만, 지역 편중과 산업·금융 체력의 시험대도 동시에 맞닥뜨렸다. 이 호황을 ‘다음 사이클’로 연결하는 것이 관건이다.

21일 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 유럽연합은 공급망 병목과 대미 의존을 줄이겠다며 전략을 재설계했다. ‘유럽방위산업전략(EDIS)’은 2030년까지 국방 조달 예산의 절반을 유럽산 무기에 쓰고 신규 구매의 40% 이상을 공동조달로 확보한다는 목표를 제시했다.

‘Readiness 2030’은 올해부터 5년간 최대 8000억 유로를 동원해 조달·생산 능력을 끌어올리는 청사진이다. 이 가운데 1500억 유로는 EU 공동대출(SAFE)로 조달하고 재정준칙의 예외를 적용해 회원국의 방위 지출을 한시적으로 완화하는 장치도 포함됐다. 유럽투자은행의 대출 확대와 민간 자금 유입 유도까지 묶은, 말 그대로 ‘총동원’ 체계다.

다만 현재 유럽의 공동조달 비중은 목표치에 한참 못 미치는 약 18%로 알려졌다. 무기 수입의 약 80%가 비유럽산에 의존하는 구조도 여전하다. 그래서 유럽은 역내 편향을 강화하며 조달·생산의 ‘유럽화’를 서두르는 중이다. 한국 기업이 이 시장을 공략하려면 단순 납품을 넘어 현지 합작과 공동생산으로 진입모델을 바꿔야 한다는 얘기다.

태평양 쪽에서는 해상 패권 경쟁이 더 치열하다. 미 의회 조사국 자료에 따르면 중국 해군은 2030년 435척으로 증가할 전망인 반면, 미 해군은 294척 수준에 머무를 것으로 예측된다. 미 해군은 향후 30년간 전투함과 군수지원함을 합쳐 364척을 추가 건조하고 연평균 401억 달러의 예산이 필요하다고 산정했다. 전력 격차를 메우려는 수요는 분명하지만, 실제 건조 일정을 좌우하는 것은 산업 현장의 사정에 달렸다.

미국은 조선소의 노후화와 숙련 인력 부족, 낮은 생산성, 무엇보다 심각한 수리 지연 탓에 골머리를 앓고 있다. 지난해 기준 항모를 제외한 수상함 수리 지연 일수는 2633일에 달했다. 생산능력이 충분치 않은 만큼 동맹의 보완과 분업이 불가피한 대목이다. 한국 조선·해양 방산의 참여에 기대를 걸 수 있는 배경이다.

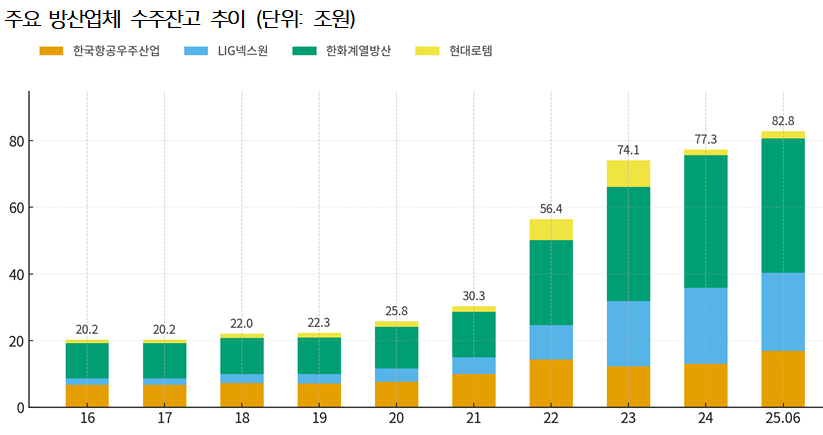

국내 성과는 분명하다. 주요 업체의 수주 잔고는 가파르게 늘어 올 6월 기준 82.8조원까지 증가했다. 수주 잔고는 매출과 이익의 선행지표다.

한 국방 전문가는 성장의 지속 가능성을 가르는 세가지 변수로 ▲현지화와 공동생산 같은 시장 접근 방식의 전환 ▲정책금융의 구조적 개선 ▲핵심기술의 자립도 제고 등을 꼽았다. 이 과제의 이행 여부가 K-방산의 사업 안정성과 장기 성장 궤적을 좌우할 것이라는 분석이다.

이 전문가는 “결국 승부는 ‘조건의 설계’와 ‘이행의 품질’에 달렸다”며 “유럽의 역내 편향은 현지 파트너십과 JV로 우회해야 하고 미국의 해군 증강 수요는 다중 야드 전략과 부품·정비 분업으로 산업적 기회를 현실화해야 한다”고 조언했다.

또 “국내에서는 운전자본과 CAPEX가 크게 흔들리는 대형 프로젝트의 속성을 감안해 선급금·마일스톤 구조를 정교하게 짜고 보증·보험·장기저리 금융을 묶은 패키지의 신뢰도를 높여야 한다”며 “방산의 경쟁력은 계약서가 아니라 납기·품질·후속 군수에서 판가름 난다. ‘호황의 이면’을 관리하는 자만이 다음 사이클의 주도권을 쥔다”고 강조했다.

[저작권자ⓒ 예결신문. 무단전재-재배포 금지]